Biografia

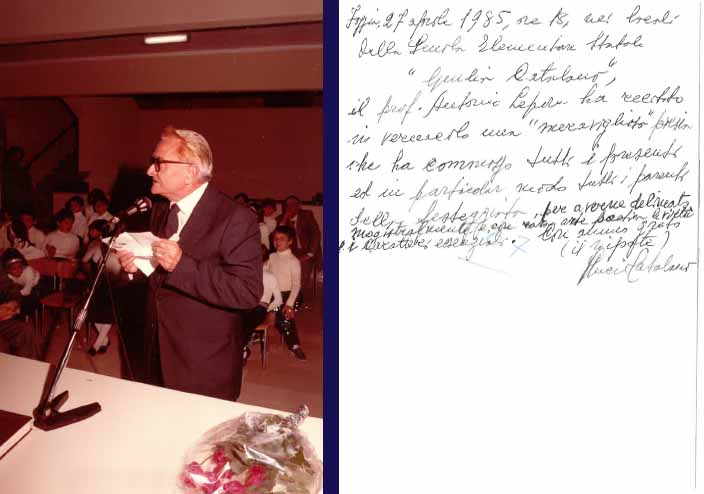

Antonio Lepore

Il Maestro e Poeta Antonio Lepore, foggiano verace, è nato a Foggia il 29 novembre del 1922 e qui si è spento serenamente il 22 luglio del 2003, dopo una vita dedicata con amore alla famiglia, alla scuola e alla sua città.

Ha svolto oltre quarant’ anni di ottimo servizio come insegnante ed ha continuato anche dopo la sua opera educativa e didattica offrendo generosamente ed amorevolmente la sua professionalità e umanità a chiunque lo avesse incontrato o ne avesse fatto richiesta.

Rincorreva un sogno, e qualche anno prima di riporre la penna nell’astuccio l’ha raggiunto: raccontare il viaggio umano e allegorico di Pinocchio pubblicando La Poesia delle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi in vernacolo foggiano, un’opera che resta un punto fermo nella vasta produzione letteraria del dialetto dauno, di cui è stata riconosciuta la grande importanza pedagogica tanto da essere stata collocata in maniera permanente nella Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi a disposizione di ricercatori e studiosi.

Dialettologo e storiografo, insegnante di storia locale presso le scuole statali di Foggia, è stato testimone della storia passata della sua città, raccolta nelle sue numerose opere per trasmetterla alle generazioni di oggi e a quelle che verranno.

I suoi versi composti con magistrale precisione metrica, che si evince soprattutto nei sonetti, sono densi di umanità, sincerità, insegnamenti, valori morali e, come succede nella realtà, non mancano pennellate di sottile ironia e di sentita malinconia.

Ha partecipato a numerosi concorsi letterari nazionali ed internazionali meritando numerosi premi.

Ha pubblicato novelle, racconti, poesie, relazioni didattiche e storiche su riviste letterarie e su quotidiani locali e nazionali.

Ha dato alle stampe numerose pubblicazioni: D’ o dijrije de nu majèstre; D’ o Cappellone d ‘i Croce o Chiane d’ i Fosse; Nuje de Fogge; Romanzo storico con nuovi componimenti poetici ed interviste immaginarie tra l’autore e foggiani illustri; Cume Parlave Nanonne (nuovissimo dizionario della lingua foggiana arricchiti da cenni storici, liriche e fotografie). Alcune sue opere restano ancora inedite come Centosettantasei Sonetti per Foggia nostra con vocabolario aggiornato e fotografie.

Ha combattuto durante l’ultimo conflitto mondiale come volontario universitario e si è distinto per atti di valore, con il grado di capitano d’aviazione.

Ha ricevuto parecchie onorificenze: dal Ministero della Difesa, il diploma d’onore e la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica, poiché combattente per la libertà d’Italia 1943/45; dal Ministero della Pubblica Istruzione ha meritato la medaglia d’oro, la medaglia d’argento per l’opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell’ istruzione e il premio nazionale da parte della Fondazione al Merito Educativo.

Uomo d’altri tempi per i suoi alti ideali (fede, famiglia, lavoro-scuola e patria), che sono stati luce nella sua vita ed una grande eredità per chi lo ha conosciuto ed ha colto i tratti essenziali della sua personalità: semplicità, sensibilità ed amore.

Innamorato della sua Foggia, che definiva “la città più bella del creato”, ne ha raccontato la storia attraverso le sue poesie in vernacolo foggiano ed anche in lingua, dedicandole tutte le sue opere con generosità e affetto: le sue emozioni sono state impreziosite da espressioni e sensazioni che sono insieme le sue e ataviche, di cieli e di terre che lo hanno visto nascere.

Nato il 29 novembre del 1922, il suo cuore ha cessato di battere nel 2003, proprio il 22 luglio, da lui definito “il giorno più brutto per il foggiano” perché Foggia, nel 1943, in quel giorno fu distrutta dai bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale…una coincidenza che ha evidenziato il forte legame e la profonda sintonia tra Antonio Lepore e la sua terra che spesso si sono trasformati in poesia.

FOGGIA 13 dicembre 05 – SALA AMGAS

Una città diversa: è possibile?

Intervento dell’Ispettore Scolastico M. Acquaviva

Mi è gradito porgere, il deferente saluto ed il vivissimo ringraziamento alle autorità civili e scolastiche presenti, ai colleghi insegnanti e ai cittadini, che hanno raccolto l’invito a “ripensare” con i relatori uno “sviluppo sostenibile” della nostra città. Giornata memorabile perché anche con il mio modesto intervento si è pensato, di rendere omaggio alla memoria di Antonio Lepore, illustre figlio di Foggia, città alla quale ha dedicato gran parte della sua vita per valorizzare il dialetto a lui tanto caro contribuendo così validamente attraverso la poesia, conosciuta in tutto il mondo al suo riscatto culturale. Un particolare ringraziamento va rivolto all’ organizzazione della scuola media Bovio e all’instancabile, attivissima preside prof.ssa Maria Teresa Mazzamurro, che guida con diligenza e sapienza uno fra i più attivi istituti formatori dei cittadini foggiani di domani. Vivissime congratulazioni mi è gradito rivolgere anche al gruppo di coordinamento formato dai colleghi Carmela Guadagno, Teresa Padalino e Raffaele Raspatelli che hanno realizzato lo straordinario, validissimo strumento moderno di divulgazione culturale: il C.D. Heliantus II importante sussidio didattico, mentre la presentazione è stata realizzata dagli alunni delle classi II D e III D ai quali rivolgo il mio compiacimento come uomo di scuola attento al contributo che la moderna tecnologia può offrire alla didattica dell’insegnamento storico-ambientale per conoscere ed amare la città attraverso non solo le realizzazioni conseguite dagli amministratori, ma anche dalla conoscenza dei dolori, dei patimenti sofferti dai cittadini drammaticamente raccontati da Antonio nella triste poesia “La guerra a Foggia”. Non posso dimenticare anche la realizzazione in rete effettuata dalle istituzioni scolastiche: Scuola primaria Garibaldi e Scuola media Poerio, entrambe nel mio cuore di studente e di dirigente!

Ma torniamo ad Antonio!

In un suo lavoro “ Dal diario di un maestro” scritto in vernacolo foggiano leggo una dedica, che ritroviamo in tutte le sue opere e che rivela l’ amore per il suo diletto paese.

“Dedico questo volume a Foggia mia, alla città che con i suoi pregi e i suoi difetti, per me è la città più bella del mondo”.

Ma Antonio si interroga : “Forse ti chiederai : Perché il maestro Lepore dopo essersi affermato in campo internazionale con poesia in lingua scrive anche in dialetto”???

Risposta di Antonio: “Perché nessuna lingua, caro lettore (compresa la lingua italiana, che è una delle più belle ed armoniche del mondo) potrà per vivezza di parole, di immagini, di modi di dire, per la forza espressiva e per la profondità di sentimenti, gareggiare con il dialetto.

In Italia siamo tutti bilingui, perché tutti viviamo fra una lingua che parliamo e una lingua che impariamo”.

Infatti egli scrive: “Il bambino appena arriva a scuola conosce bene il dialetto e si sforza di accostarsi alla lingua del maestro; tanto meglio la comprende, quanto meno il maestro non dimentica che l’alunno parla in dialetto e che è sempre necessario che il maestro si riferisca a quello, per fargli chiara e trasparente la lingua che deve imparare.

Viene così ad assumere, secondo me, una straordinaria importanza didattica nelle scuole dell’obbligo il dialetto il tanto disprezzato dialetto che è e rimarrà sempre una lingua viva e sicura ed è , non dobbiamo dimenticarlo, l’unica lingua dell’alunno, l’unico punto di partenza possibile per un insegnamento possibile”.

“Il “foggiano” (continua ancora Antonio) la lingua dei nostri “padri” è un dialetto attraente direi “saporito” perché sa di campi e di fatica come il pane fatto in casa e che per talune inflessioni e per la rude energia di certi costrutti ha un particolare fascino.

E’ arte difficilissima quella di scrivere in dialetto, specialmente nel nostro dialetto, povero di vocaboli ma ricco di risorse espressive”.

Chiude così – il nostro Antonio – “Ho insegnato per molti anni nei rioni periferici popolari, quindi ho profondamente vissuto col popolo e ho assorbito tutte le intime sensibilità psichiche. Pertanto spero di essere riuscito a fare qualcosa di utile”. E’ quella di Antonio la modestia degli spiriti eletti.

Naturalmente i riferimenti linguistici dialettali riguardano il periodo della giovinezza di Antonio alle prime esperienze di insegnante. Ma oggi, salvo nel Borgo Croci di Foggia, i ragazzi con il contributo della televisione, non sempre educativo, parlano in italiano anche in casa!

Ma torniamo al nostro Antonio, indimenticabile mio fraterno amico, per parlare della sua formazione, della sua propensione verso la professione dell’insegnamento nella scuola primaria e dell’amore per il dialetto. Da un articolo di Giustina Ruggiero pubblicato sul giornale “Voce di popolo” un settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovino del 21.10.2000: Un’ intervista ad Antonio – Titolo dell’articolo: “Il coraggio di fare il maestro: il folklore, la passione di un’intera vita alla base del progetto per le scuole elementari e medie.”

Scrive la Ruggiero. “A causa della morte del padre per i bombardamenti Antonio, un bel giovane dalla gran massa di capelli ricci, lascia la carriera militare. Era capitano di aviazione in servizio permanente effettivo. Questo voleva dire lasciare 10.000 e più lire per le 4.000 da supplente e in più girare nei paesi della provincia: Orsara, Ortanova, Manfredonia e Foggia alla “Pascoli” scuola nella quale dice Antonio “ho avuto la fortuna (sottolineo questa affermazione per porre in risalto anche la nobiltà d’animo del carissimo amico Antonio) di avere i bambini più riottosi”.

Continuano le risposte alla intervistatrice. “Per la durata della guerra le scuole erano state ferme e così vede questi ragazzini (ci mostra una foto con alcuni spilungoni mescolati tra bambini piccoli) mi dicevano “mi dispiace te le piglià tu” e li affidavano sempre a me continua Antonio.

Sapevano parlare solo il dialetto e l’americano, fumavano e combinavano incontri tra i soldati e le ragazze. Era una cosa assurda, chiude Antonio, pensare come doveva andare avanti una scolaresca in quelle condizioni. Così mi sono affezionato al dialetto”.

“Antonio, continua la Ruggiero, parla del suo amore per la storia, che riuscì a trasmettere ai bambini con un’idea innovativa per i tempi, lontana dai progetti e dai moduli: attraverso interviste immaginarie a personaggi illustri. Mi mostra, scrive la Ruggiero, quella con Federico II e immagino già i bambini che si incuriosiscono e si appassionano alle vicende”.

Antonio voleva poi che i bambini conoscessero i libri, anche quelli dei grandi, libri che i bambini non avrebbero mai letto, anche per le misere condizioni economiche dei loro genitori.

Glieli leggeva lui, Antonio, piangendo con loro con il libro “Cuore” che tanto gli piaceva e ridendo con loro con “Pinocchio”.

Antonio ha cominciato a scrivere Pinocchio in dialetto foggiano e in forma poetica nel ’70 e l’ha terminato nel ‘90. Vent’anni per scrivere, correggere, limare 99 quartine endecasillabe con traduzione a fronte, con rime alternate, facilmente musicabili e per 99 commenti per unire le quartine, per suscitare, come affermò, nel lettore il desiderio di saperne di più, perché sospinto dalla curiosità di leggere il testo originale e con numerosi “fumetti” necessari per i lettori delle prime classi al fine di comprendere meglio la favola.

Il testo di Antonio ha ispirato la manifestazione “Pinocchio a Foggia” che ha visto le scuole elementari della città esibirsi in mostre, manufatti, cantastorie: tre giorni di rappresentazioni presso il Teatro del Fuoco (dal 18 Gennaio 2001 al 20 Gennaio 2001) durante i quali i sette circoli didattici partecipanti al progetto “ Pinocchio 2000” hanno presentato sette diverse rappresentazioni della favola del burattino.

Il progetto è stato realizzato dall’ Amministrazione Provinciale di Foggia – Assessorato alla P.I. con il contributo del Soroptimist International Club di Foggia, guidato dalla impareggiabile prof.ssa Galasso e con la modesta supervisione e presentazione di chi vi parla.

Con questa brevissima cronistoria si chiude il mio modesto contributo al doveroso omaggio alla memoria di un cittadino che ha onorato Foggia e perché no anche l’Italia nel mondo con la viva speranza che la città non lo dimentichi, oltre ad altre iniziative mirate particolarmente alla valorizzazione del nostro poeta dialettale intitolando almeno una strada al suo nome che è conosciuto, non solo in Italia, ma anche all’ Estero. Grazie.

Matteo Acquaviva

Foggia può davvero dirsi fortunata, perché può vantare quello che nessun’altra città può vantare: l’orgoglio di avere un poeta che l’ha amata più di se stesso, l’ha cantata dal profondo del cuore, l’ha immortalata dando fondo a tutte le risorse di quella lingua che di essa è fibra, linfa, sangue.

Se tanti altri poeti, anche illustri, hanno cantato le bellezze dei luoghi che li hanno visti nascere e crescere, nessuno lo ha mai fatto con tanta passione, adesione, trasporto. Si potrebbe dire che la poesia di Antonio Lepore scaturisca da un misterioso processo di identificazione dell’autore nella sua città e viceversa, tanto che non facciamo caso, nel leggere questi versi, se a narrare è il poeta o la sua creatura, perché spesso le voci si alternano, i ruoli vengono scambiati, e Foggia e i suoi monumenti diventano persone pulsanti di vita, attori che recitano sulla scena.

Dalla Villa Comunale a Piazza Cavour, dalla Cattedrale alla Cappella delle Croci, dalla Stazione Ferroviaria al Teatro “Giordano”: non c’è luogo, scorcio, angolo di Foggia che Lepore non rivisiti con la sua vena lirica e non ritragga in pennellate vernacolari di una nitidezza, pregnanza, espressività estreme. E’ il trionfo della pittoresca parlata di Nanonne, la cui scelta è perfettamente in sintonia con il carattere dell’autore, che, per narrare il suo mondo, che oltre ad essere reale, fisico, concreto, è anche, e, soprattutto, morale, umano, intimo, non può che utilizzare la lingua di quel mondo -la città con la sua storia, ma anche le emozioni, suggestioni, evocazioni, che essa gli suggerisce- è propria; una lingua che trasuda dai luoghi, dalle pietre, dalle cose, dai ricordi, dalle persone; quel vernacolo foggiano che pare na múseche próbbete vive, che, a sentirlo, te pare d’èss’angore crijature…, e ‘u core s’ addecréje sane sane: e t’arrecûrd’u prim’amore. E’ in virtù di questa lingua, che Lepore sa, con mirabile maestria, riplasmare in luminose immagini, spesso scenografiche, che la città acquista anima e corpo, e si racconta, si confida, si propone nelle sue fattezze, monumenti, personaggi, testimonianze storiche. Ed ecco, allora, che Umberto Giordano stace cke tutte i figghje suje attarallate e ind’a chiazze grosse ha truvate ‘a pace, passando il tempo ‘nzjme ck’i penziunate; ecco che ‘u spizje di Maria Grazia Barone salute ck’a mane da lundane; e ‘A Madonna d’i Sétte Véle va a trovare nel sonno il foggiano lontano dalla sua città e gli dona forze, curagge, salute, speranze , cûme e na mamma vère; e le campane d’a Chjsa Granne te méttene ind’o core felecità: te fanne arrecurda’ timbe passate, quann’ îre peccenunnne spenzarate; ‘U Pátaffije cke l’ûcchje face ségn’o fuggiáne ché ‘nd’a cambagne stace nu tesôre. E poi il sole di Foggia, che d’estate t’arroste, t’avvamb’assâje, pérò…’n’u scurde mâje,pecché te sápe sanà sénza cúre; e il profumo del mare di Capitanata che cume se calme se fâce accarezzà e ck’a musech’addecréje ‘u côre; e il caldo favonio che sturdelisce, e ‘a vorje ché nen stace mâje sote.

La passione, l’amore che Lepore nutre per la sua città è anche, e soprattutto, amore, passione per la semplicità, integrità, autenticità, dei valori che sono legati ad essa, o, meglio, al suo passato, e che solo il vernacolo, che di quel passato è voce, suono, musica, può riscoprirli, riaccarezzarli, riproporli intatti: quanne tu sînde parlà ‘u fuggiane, te pare d’èss’angore crijature!

Di quì il mpotivo del ricordo, di quanne teneve’ a fémmene resciore e ‘nnande a gende nenne’ ère vasate, quann’îre peccenunne spenzarate: quei ricordi che nen te lássene mâje e te dánne curágge, speranz’assâje. Anche i ricordi brutti, dolorosi, come quelli del terremoto, dei bombardamenti, di quelle tragedie piccole e grandi, che Lepore passa in rassegna nei suoi sonetti e nei capitoli in terzine ( ‘A storie de Fogge, ‘A guérre a Fogge ) o in quartine ( Viale Giotto ), lasciano tutti intravedere la luce:

Quèst’èje a vite, nu condìnue muri’

e nen t’è spacienta’, si t’ha crijate

‘u Patre ‘Etèrne t’ha già preparàte

l’ètèrnità pe nen farte chiù suffrì,

e tu pe meretà stu Paravise,

basta vulè chiù bène a tutte quande

e po’ de lemòsine n’è fà tande

p’avè d’a ‘i poverîlle nu surrise.

E’ la luce della fede nell’uomo che, con amore, ricostruisce dalle macerie la sua città ( ‘A guérra a Fogge ); è la fede nella carità che si tocca con mano in modelli esemplari di vita al servizio di una missione ( A don Mario Paciello, All’Ispettore Matteo Acquaviva, ‘I majèstre ); è la speranza che nasce dalla pietà ( Viale Giotto ).

La poesia di Lepore ci riconcilia con la vita, con noi stessi, con gli altri, perchè emana calore umano, solidarietà, bontà, perche ci invita, soprattutto, ad amare, a non tradire mai la nostra dignità di creature fatte a immagine di Dio, come recita la bella preghiera a Suor Maria Celeste Crostarosa:

…

Tu, d’o Patre ‘Etèrne questa grazie t’è fa’ rejala’:

umene chiù bune, cke femmene più cundugnose.

…

Facce addevenda’ umele e sèmblece cum’è lore:

ind’o core mittece ck’a careta, tanda bundà.

…

Dacce l’onèstà ck’a purèzze pe fa’ bèll’u core.

…

Mitte ‘u surrise sope ‘a vocche de chi stace triste.

…

Dicce d’aiuta’ malate, stuppejate, drogate…;

e come ribadisce “L’amore”, la più ispirata poesia in italiano:

…

Esso ti dà la forza

di vivere,

è seme di pace,

carità, fede,

ansia, speranza,

carezza di vento,

calore di sole,

bacio del cielo.

Prof. Renzo Scarabello